ソドー島はもうじきクリスマス。

路面も線路もはふわふわの雪で覆われ、町中では雪だるまを作ったり、サンタからのクリスマスプレゼントを心待ちにする子供たちの笑顔であふれかえっている。

そんな幸せそうな気分は機関車たちも同じだった。皆、雪は嫌いだったが、クリスマスはいつだって特別なのだ。

クリスマス・イブには、ウルフステッド城でパーティーが開かれることになっている。その準備も兼ねて人々が笑顔でいられるよう、機関車たちは今日も一生懸命に働くのだった。

ある日、パーシーは郵便配達の仕事に励んでいた。

とくにこの時期の郵便配達はとても忙しかった。

サンタへの手紙や、クリスマスカードなどの郵便物を届けに支線を行ったり来たりしている。

ナップフォード駅で郵便物を貨車に詰め込んでいると、隣の貨物線にドナルドがやってきて話しかけた。

「ごきげんよう、パーシー。ウィフの話に よれば 今夜は 濃い霧に なるそうです」

「本当かい。それじゃあ 用心しなきゃね。ビクターに頼んで ランプの点検を してもらおうっと」

「そう、用心せねば なりません。なにせ 冬霧には 恐ろしい怪物が つきものですから…」

ドナルドは気味の悪い声で言った。でもパーシーは怯まなかった。

夕方になって、ヘンリーが目を覚ました。

真夜中に港で郵便物を受け取るため出発の準備をしているとパーシーがからかいにそばにやってきた。

「やっと 起きたんだね。怠け者さん」

「仕方が ないだろう。昨日も一昨日も 夜行列車を牽いて、機関士さんだって くたくたなんだから」

「ふーん。そうだ、今夜は 濃い霧に なるらしいぜ。怪物に 食べられないよう 気を付けてね」

パーシーは悪戯っぽくそう言うと、貨車の入換えをするために一旦港に向けて飛び出していった。

「ばかなやつ」

と、ヘンリー。

夜がやってきた。

辺り一面真っ暗闇で、星空さえ見えないほどの深い霧が立ち込めている。

でも、夜行列車を牽く機関車たちはへこたれない。ランプの灯が行く手を照らしてくれているからだ。

「線路 異常なし。このまま徐行で いくぞ」

乗換駅で待っているトーマスとパーシーに郵便物を渡したヘンリーは、残りの郵便物をヴィカーズタウンで待っているヒロのところまで運ぶため本線をひたすら走っていた。

寒々とした風がヘンリーの体を締め付ける。

「まったく パーシーは 臆病だな。怪物なんて、いやしないのにさ。…おや」

前方に霧の中でゆっくりとうごめく巨大な影が見えた。

先の尖った頭にムカデのように伸びた身体に幾つもの足、そして大きく膨れ上がったお腹。

さらにまるで威嚇しているかのような「ギーギー」という奇妙な鳴き声も発しているではないか。

そう、それはまさにパーシーの云っていた…

「怪物だあ!!」

ヘンリーはもうビックリ仰天。彼は逆転機を使うよう機関士に言って、一目散に乗換駅まで後退する。

その大声に向こうも怯んだのか、巨大な影はまるでこちらの様子を伺っているかのようにじっと見つめていた。

乗換駅ではトーマスとパーシーが支線へ出発する準備をしていた。

そこへ、トーマスのボディのように顔を青ざめされたヘンリーが滑り込んできたのを見て彼らは驚いた。

てっきりヴィカーズタウンに着く頃だと思っていた矢先だったからだ。

「なんだい、ヘンリー。そんなに 血相変えて、方向転換まで しちゃってさ」

「で、で、出たんだよ。パーシーの云っていた 冬霧の怪物が」

ヘンリーが震えながら言った。

「ばかな。あれは ちょっと からかっただけさ。でも ドナルドが言っていたことだから ひょっとして…」

パーシーも心配そうに言う。

「もう あそこに行くのは ごめんだね」

ヘンリーは郵便車との連結を外すとティッドマス機関庫めがけて走り去っていった。

一方でトーマスは呆れている。

翌朝、ヘンリーが機関庫で目を覚ました時には、他の機関車たちにゆうべの出来事をとうに知られていた。

「冬霧の怪物を 見ただって。お前ってやつは 本当に 臆病な機関車だな」

ゴードンが笑う。

「でも 本当なんだ。膨れた お腹から 何本も生えた足を動かし、鋭く尖った頭を 横に振っては ギーギー なきわめくんだ。まるで 巨大なムカデみたいだった」

「びくびくしちゃって 情けないわね。そんな話、信じられると思う?」

「どうせ 干し草か何かを 見間違えたのさ。パーシーと 同じようにね」

と、エミリーとジェームスも言う。

その日の昼下がり、パーシーはブレンダム港で休んでいたヒロとソルティーに、ヘンリーの見た怪物について話していた。

「そいつは きっと、"うわばみ"だな」

ソルティーが言った。

「うわばみって なんなの」

パーシーが訊ねるとヒロが優しく答えた。

「大きなものを まるごと 一飲みする、大ヘビの事だよ、パーシー。だが 心配することは無い、それは 日本にしか いない 怪物さ」

「ここで いうところの ワームだな」

「まあ 何にせよ 怪物なんて この世には いないよ。そう、大切な友達に 教わったんじゃないのかい、パーシー」

「そうだね。きっと ヘンリーは 幻覚を見たんだ」

その夜、ゴードンは急行列車を引っ張っていた。

「まったく ヘンリーには 呆れてくるぜ。同じ大型機関車として 恥ずかしい」

彼はまだヘンリーの事で頭がいっぱいだった。思い出してはつい吹き出してしまう。

この日も辺り一帯に霧が立ち込めていた。

通過予定のマロン駅に近づけば近づくほど、霧はどんどん濃くなっていく。

「ええい、鬱陶しい。こんな霧、俺様のスピードで 切り開いてやる」

「落ち着けよ ゴードン。前が 良く見えないから 速度を落として 進むぞ」

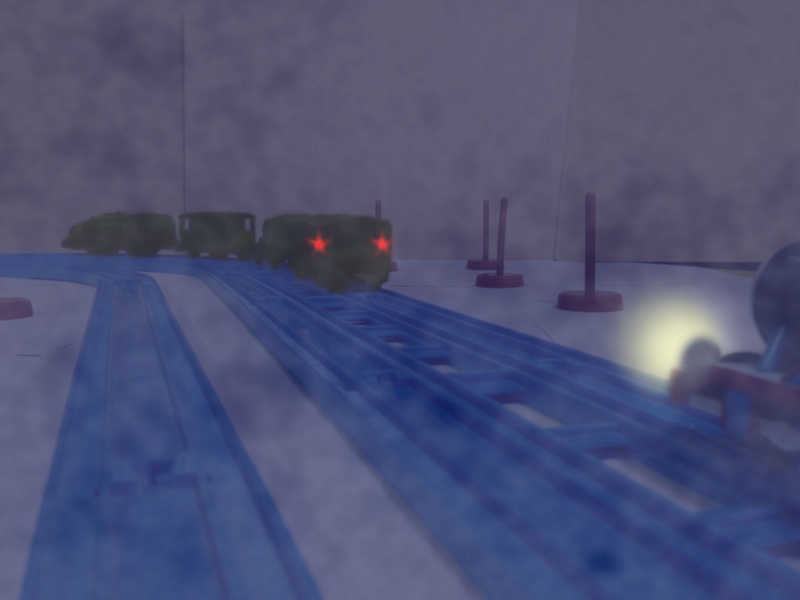

その時だ。ゴードンの前方に2つの赤い光がぼうっと現れた。

更に近づくとゴードンよりも大きくてずっしりとした巨大な影が見えてくる。

「ギュウン、ギュウン…」という奇妙な荒い息ような音も聞こえる。

機関士たちはその正体が分かったようだが、ゴードンにはそれが、赤い目を光らせたムカデの怪物に見えた。

「お、お、お、お…」

彼は思わず立ちすくんでしまい恐くて目をぎゅっとつむった。

そんな彼を見て機関士が笑った。

「どうしたんだ、ゴードン。ひょっとして怖いのかい」

「なんでもないですよ」

一方、ウェルズワース駅ではパーシーが配達の準備をしていた。

「ようし、後は エドワードの支線だけだ」

そこではジェームスも一緒だった。ゆうべヘンリーが置き去りにした郵便車を牽いて走るためだ。

朝方までに配達しなくてはいけない。

「どうして 僕が 郵便配達なんて しなくちゃいけないのさ」

「仕方ないよ。ヘンリーは 臨時列車の仕事が あるんだから。それに みんな クリスマスの準備で 手が空いてないのさ」

ジェームスは嫌そうに「シュウゥウ」と大きなため息をついてヴィカーズタウンに向けて出発した。

「さっさと終わらせて ゆっくり休もうっと」

「やれやれ」と、パーシーも出発しようとしたその時、けたたましく鳴る汽笛と共に誰かが全速力でこちらへ走ってくるのに気付いた。

それはさっき出発したばかりのジェームスだ。ものすごい速度で後退しているではないか。

何者かから逃げているようだ。

「助けて! 出たよ、出たんだよ!」

彼は心配そうに見つめるパーシーには目もくれず、信号が切り替わっていることにも気づかないまま、エドワードの支線に駆けこんだ。

配達を終えたパーシーは脅えるジェームスと一緒にブレンダムの港で一夜を過ごした。

ジェームスの郵便車はダグラスが代わりに行ってくれたので二台は安心して休むことが出来た。

しかし先日からの騒動が気掛かりだ。

まだ町中の人々が眠っているであろう早朝に寒空の下で港の機関車たちが集う。

「本当なんだ。ワームみたいな 巨大な怪物が 線路を這いずり回っていたんだ」

ジェームスが必死に説明する。

「昨夜 ゴードンも 見たらしいよ。2つの赤い目を ぎらぎら 光らさせていたんだって」

エドワードも言う。

「僕が 見た時は 光ってなかったよ。でも機関車を 丸呑みしそうな ワニみたいな頭をしていたよ。それに お腹が ものすごく大きいんだ」

ジェームスの言葉にパーシーが勘付いた。

「待って。ワニだって」

そこへ、後ろから誰かがやってくる音がした。

「やあ、こんにちは」

霧がだんだんと薄くなり視界が晴れてきた。

その先にはなんとパーシーの旧友の姿があった。奇妙な形の貨車と一緒だった。

「ゲイターじゃないか。やっぱり 君だったんだね」

ゲイターが首をかしげるとパーシーがこれまでの事を話した。

「ランプの灯が切れてるから 皆 わからなかったんだね」

「ランプだって。ありゃりゃ、本当だ。修理してもらったばかりなのに」

今度はゲイターがソドー島に三度やってくることになったいきさつを話した。

「あれから 色々あって、僕は イングランドの工場で オーバーホールを受けたんだ。何十年経過したかな。修理が 終わると すぐに仕事が来た。本土の発電所の変圧器が 古くなったから、廃棄するために このソドー島にあるブレンダム港まで、運ぶことになったってわけさ。途中で トラブルが いっぱいあって 到着が予定より 大幅に遅くなったけどね」

「ところで、あの貨車は なんだい」

ソルティーが尋ねた。

ゲイターの後ろには、誰も今まで見たことのない奇妙な形をした貨車が繋がれている。

車輪が沢山あって車体はまるで巨大な芋虫のように長くて大きい貨車だ。

ところがクレーンが真ん中の変圧器を持ち上げると、その貨車は二つに分かれてとっても小さくなった。

「あれは 大物車だよ。ドイツから来た車両でね、変圧器みたいな 大きくて重いものを、サンドイッチみたいに 挟んで 運ぶ貨車なんだ」

「それが胴体ってわけか。とすると、ゴードンが見た2つの赤い目ってのは」

「赤い目…、ああ、きっとトードのテールランプだよ。途中でブレーキ車が壊れたから、無理言ってトードを貸してもらったんだ。信頼できるブレーキ車は彼だけだもの」

それを聞いてトードはにっこりとほほ笑んだ。

一方でジェームスは恥ずかしくて仕方なかった。

「じゃあ怪物なんてのはいなかったんだ。あーやれやれ、ヘンリーやゴードンときたら、ほんっと臆病だよね」

「ジェームスだって人のこと言えないじゃない」

と、パーシーがほくそ笑む。

「これから伯爵の領地でパーティが 開かれるんだけど、ゲイター、君も どうだい」

「ああ、勿論 行くとも。君たちに 話したいことが いっぱいあったんだ」

こうして、遥々ソドー島にやってきたゲイターは、友達のパーシーや、トーマスとなかまたちに盛大なクリスマスパーティーに今年の特別ゲストとして招待された。今宵のウルフステッド城ではそんな彼ら機関車たちや子供たちの幸せそうな暖かな笑顔が溢れていたのだった。

おしまい

【物語の出演者】

●トーマス

●エドワード

●ヘンリー

●ゴードン

●ジェームス

●パーシー

●ドナルドとダグラス

●エミリー

●ヒロ

●ゲイター

●ソルティー

●テッド

●ゴードンの機関士

●ノランビー伯爵

●トード(not speak)

●ダック(cameo)

●オリバー(cameo)

●ネビル(cameo)

●ロージー(cameo)

●スタンリー(cameo)

●スティーブン(cameo)

●ポーター(cameo)

●フィリップ(cameo)

●ウィンストン(cameo)

●ミリー(cameo)

●マイク(cameo)

●アニーとクララベル(cameo)

●ローリー1(cameo)

●クランキー(cameo)

●ウィフ(mentioned)

脚本: ぜるけん

脚本原案: JYUN2

写真加工: NWP

※このお話は、2016年に投稿した記事を再編集した物です。